500人調査で見えた事実ーおむつ外しが遅いと“💩だけおむつ”になりやすい?

- 2025年9月20日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年9月24日

予防方法はないの?

先日のブログで「どうしたらいい?“3歳すぎても💩だけおむつ”問題」の原因と対策についてご紹介しました。

すると「うちの子もそうです!」「園でもそういうお子さんが増えています!」という感想をいただきました。

同時に寄せられたのが「...予防する方法はあるのですか?」というご質問。 たしかに、「予防できるものならそうしたい」と思いますよね。

今日はその答えを、アメリカ小児科学会誌に掲載された論文※をもとにご紹介します。

米国で行われた研究

実は子どもの「おしっこはトイレでできても💩だけおむつ」という行動は、海外でも珍しくありません。

紙おむつ育児が一般的な国では、すでに1990年代から問題視されていました。

そこで米国小児科学会誌に発表されたのが、約500人の子どもを数年間追跡した調査です。

★ーーーーーーーーーーーーー Toilet Training and Toileting Refusal for Stool Only: A Prospective Study (トイレトレーニングと排便のみトイレ拒否に関する前向き研究) ーーーーーーーーーーーーー★

親への定期的な聞き取り調査を通じて、日中のおむつ外しが完了するまでの子どもの排泄行動が記録されました。

結果、子どもの5人に1人が「便のみトイレ拒否」を経験。そのほとんどが「排便時はおむつを履きたがる」行動を示しました。

おむつ外し年齢と“便のみトイレ拒否”の関係

研究では、様々な視点から「便だけトイレ拒否」との関係を調べました。 その結果、 「おむつ外し年齢」と「便のみトイレ拒否」の深い関係 が見えてきました。

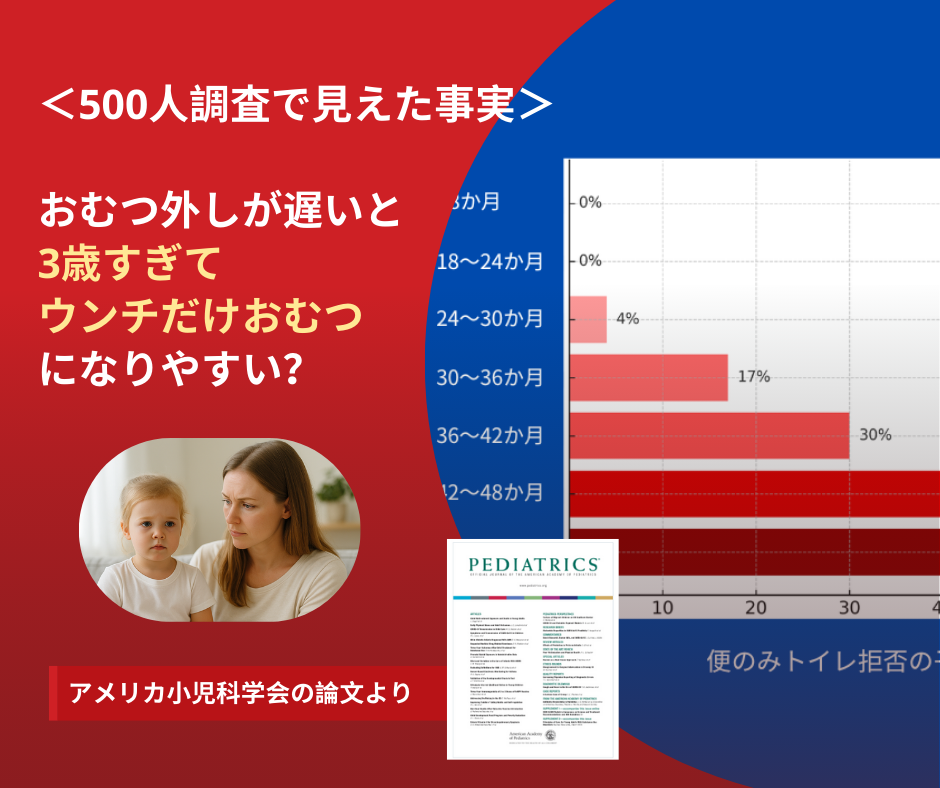

おむつが外れた月齢と、排便のみトイレ拒否の関係を分析した結果がこちらのグラフです。論文に発表されていたデータを使って、私が作成しました。

このグラフを見て、どんなことに気づきますか?

そうです。「おむつ外しが遅くなるほど、便のみトイレ拒否の割合が高くなる」 のです。

2歳前におむつが外れた子どもたちの「便のみトイレ拒否」は 0%

3歳までに外れた子では 4〜17%

そして3歳半を超えると、その割合は一気に上がって50〜73%

つまり、おむつ外れが遅くなるほど「便のみトイレ拒否(うんちだけオムツ)」という壁にぶつかりやすくなる ことが、明確な数字として示されたのです。

なぜ遅くなると「便のみトイレ拒否」が増えるのか?

考えられる理由はいくつかあります。

年齢が上がっておむつ排泄の期間が長くなるにつれて「排便はオムツが安心で便利」という習慣が強化され、行動を変えるのが難しくなる。

自我が芽生え、親との「かけひき」が強くなる。

単なる「子どものわがまま」ではなく、心理・習慣・身体的要因が複雑に絡み合っているのです。 だから以前のブログ「どうしたらいい?“3歳すぎても💩だけおむつ”問題」で紹介したような対策が必要になるのです。

下のきょうだいの存在・便秘との関係

研究ではさらに、

下に弟妹がいる子は「便のみトイレ拒否」のリスクが高い(赤ちゃん返りや注目を求める行動)

便秘傾向のある子の80%が「便のみトイレ拒否」をする(排便時の痛みの経験から悪循環に陥る)

ことも明らかになりました。

研究結果をまとめると

米国の約500人の子どもを対象とした研究で、おむつ外しが遅いほど「便のみトイレ拒否」が増えることがわかった

1歳半〜2歳半までにおむつが外れた子の「便のみトイレ拒否率」は0~4%と低いが、3歳半を超えると50~73%に増加する

下に弟妹がいると「便のみトイレ拒否」のリスクが高まる。

便秘傾向がある子の80%が「便のみトイレ拒否」を伴っていた

リスクを下げるには?

大切なのはおむつを「早く外す」ことではなく、「無理なく自然に外す」ことです。

0歳から少しずつおまるやトイレなど“おむつ以外の空間”で排泄を経験できると、「排便=おむつが安心」という習慣が強まるのを防げます。

やり方はシンプル。

排泄しそうなタイミングでおむつを外し、おまるやトイレ、あるいは開いたおむつの上など、“開放的な空間”でさせてあげるだけです。 トイレやおまるという決まった場所で排泄できるようにトレーニングするのではありません。動物として自然な状態(開放空間)での排泄を経験するのです。 もちろん、毎回すべての排泄を“おむつ外”でさせる必要はありません。普通におむつを使いながら、お世話する大人にも無理のない範囲で行います。

これは「早期トイレトレーニング」ではなく、人類が長い歴史の中で行ってきた自然な排泄サポートです。

ただし、現代の私たちが実践するには注意が必要です。

昔の人々は子どもの身体の感覚を経験的&直感的に理解していましたが、現代の私たちは頭で理解してから行動する傾向があるからです。

そんな私たちは、まずは、排泄の発達を正しく理解し、方法を学び、実践するステップを踏みながら、子どもの身体の感覚を直感的に理解する力を取り戻す必要があります。

そうでなければ、「無理な早期トイレトレーニング」になってしまう危険があるからです。

もっと知りたい方へ

こどもと家族の排泄サポート研究所の公式インスタグラムでは、誰でも無理なく楽しく実践できる「0歳からの自然なおむつ外し(おむつなし育児)」のヒントやコツを、たくさん公開しています!

育児雑誌や一般的なネットの情報では知ることのできない、貴重な情報満載です!

ぜひフォローしてみて下さいね~。

専門的に学びたい方へ

こどもと家族の排泄サポート研究所では、現代の環境に合わせて、自然なおむつ外しを安全に継続的に実践する方法を体系化した『0歳からの自然なおむつ外しアドバイザー養成講座』を開講しています。

ご自身のお子さんのサポートはもちろん、保育などの子育て支援の現場にも活かせる内容です。

ご関心のある方はぜひ詳細をご覧ください。

👉0歳からの自然なおむつ外しアドバイザー養成講座 https://courses.omutsunashi.org/0adviser

ーーーーーーーーーーーーーーーー

※参考文献

Bruce Taubman, MD. Toilet Training and Toileting Refusal for Stool Only: A Prospective Study, Pediatrics (1997) 99 (1): 54–58